2023 gab es nach Angaben der DSO (Deutsche Stiftung Organtransplantation) lediglich 965 Organspender in Deutschland!

Ein Grund für die niedrige Organspenderrate scheint nicht die Weigerung vieler Bundesbürger. Im Gegenteil, ein Großteil der Deutschen spricht sich FÜR die Organspende aus! In Umfragen sprechen sich mehr als 75 % für eine Organspende aus (Gold, Schulz & Koch, 2001)*, im Vergleich dazu haben aber nur circa 15 % der Bevölkerung einen Spendenausweis (Deutsche Stiftung Organtransplantation, 2003).

💡Es steht fest, dass in Ländern mit Widerspruchsregelung die Bereitschaft zur Organspende um ein Vielfaches höher ist als in Ländern ohne diese Regelung. Auch wenn diese Regelung nicht eindeutig als Ursache und Einflussfaktor isolierbar ist (Eberling, 2018; Mihailov, 2018) und Korrelation nicht mit Kausalität verwechselt werden darf. Viele Experten scheinen dennoch von einem kausalen Zusammenhang auszugehen (Sachse et al., 2005).

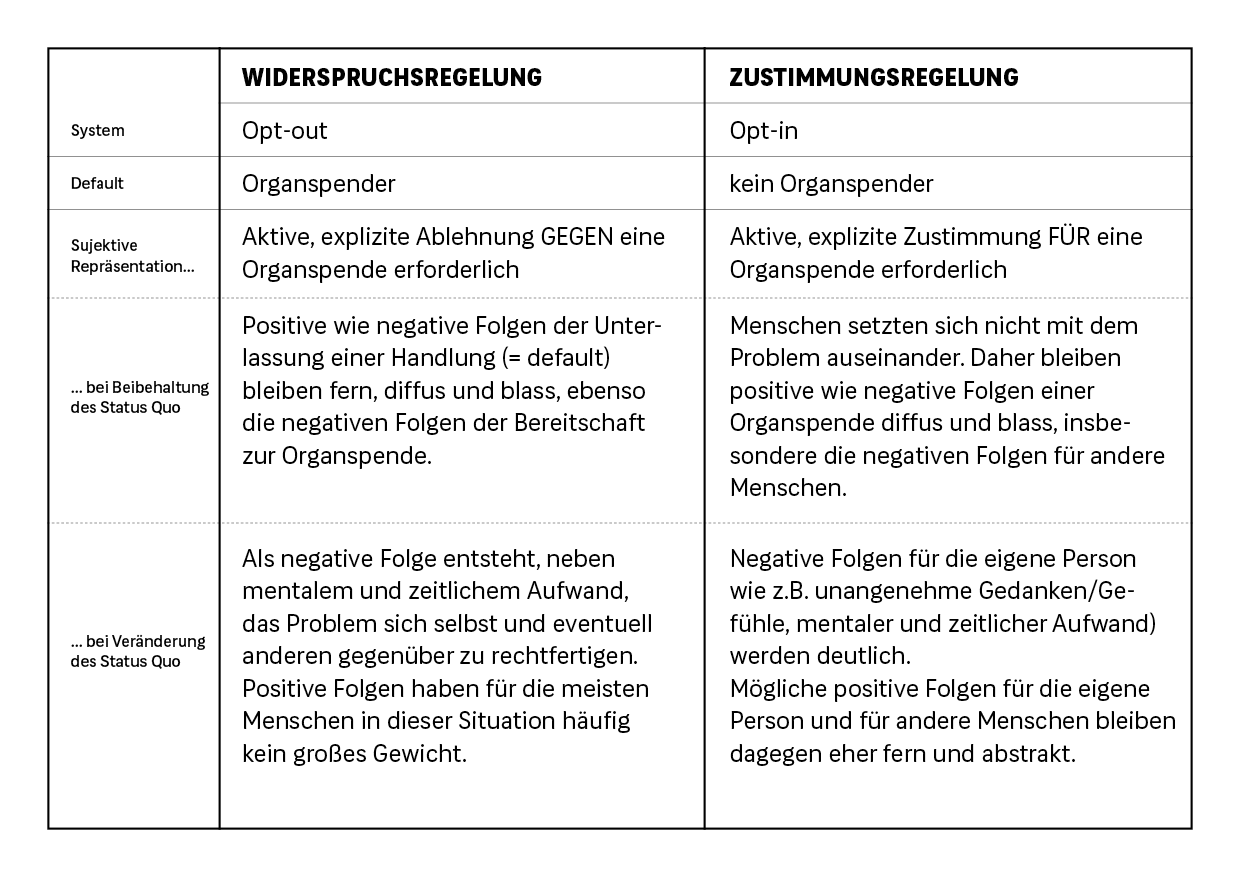

👉🏼 Nach der Widerspruchsregelung (presumed consent legislation) „ist eine Organentnahme nach dem Tod generell erlaubt, es sei denn, der Verstorbene hat zu Lebzeiten der Organspende in schriftlicher Form widersprochen (z. B. durch Eintrag in einem Widerspruchsregister). Eine Widerspruchsregelung gab es in der DDR und gibt es heute in den meisten europäischen Ländern, u. a. in Österreich, Italien, Spanien und Portugal.“ (Sachse et al., 2005)

Die Widerspruchsregel (Opt-Out-System) wurde nach der Veröffentlichung der berühmten Studien von Thaler und Sunstein (2003 und repliziert durch Vladucu et al., 2016) und deren beliebten Bestseller „Nudge“ in vielen Ländern eingeführt (Halpern, 2016; Thaler & Sunstein, 2009). Auch andere Forscher (u. a. Abadie & Gay, 2006; Johnson & Goldstein, 2003; Shepherd et al., 2014) konnten die Wirksamkeit von Opt-Out-Systemen auf die Steigerung von Spendenraten bestätigen.

Unter einem „Nudge“ versteht man „eine bestimmte Gestaltung der möglichen Wahlmöglichkeiten einer Person. Wir geben jemandem einen Schubs, wenn wir seinen Wahlkontext so gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er sich für (A) und nicht für (B) entscheidet, obwohl es immer noch einfach wäre, (B) zu wählen.“ (Manzano, 2014).

Ein einfaches Beispiel: Um den Verkauf eines Produktes zu steigern, platzieren wir es auf Augenhöhe, Produkte, die nicht auf Augenhöhe platziert werden, verkaufen sich schlechter (es klingt banal, aber es ist schlicht kognitiv und motorisch anstrengender die Aufmerksamkeit nach unten, außerhalb unseres gewohnten Sichtfeldes zu bringen). Billige Produkte befinden sich daher auch oft unterhalb der Augenhöhe im Verkaufsregal.

Da dieser Trick jedoch nahezu allen Konsumenten bekannt ist, funktioniert er nur noch bedingt (Konsumenten schauen ganz bewusst in die untere Hälfte des Regals, um gleichwertige, aber günstigere Produkte ausfindig zu machen).

Was uns zur wissenschaftlichen Grundlage des „Nudging“ führt: Der Anteil positiver Forschungsergebnisse, gemessen an der Gesamtzahl aller Forschungsarbeiten zum Nudging, scheint gering und deren Bedeutung erheblich durch den File Drawer Effect bzw. den Publication Bias (Erklärung dazu hier: https://tinyurl.com/2d9xepof) verzerrt zu sein (Maier et al., 2022). Betrachtet man auch diejenigen Forschungsarbeiten, die keine signifikanten, oder sogar negative Ergebnisse (Hummel & Maedche, 2019) durch Nudging-Strategien feststellen konnten, kann die allgemeine Evidenz für Nudging-Strategien als dünn bezeichnet werden.

Dennoch, um eine mögliche positive Wirkung der Widerspruchsregel zu verstehen, muss man vor allem zwei basale psychologische Phänomene betrachten:

- Status Quo Bias: Menschen sind bequem, vermeiden Risiko und Ungewissheit (Ambiguitätsaversion), daher verändern sie nur ungern bestehende Zustände. Oder wie Gigerenzer (2008) die Heuristik beschreibt ”If there is a default, do nothing about it“. Das bedeutet, dass ungeachtet der positiven oder negativen Folgen einer Veränderung (z. B. der aktiven Zustimmung oder Ablehnung zur Organspende), Menschen am liebsten nichts verändern. Da sich Menschen nicht aktiv mit einer Thematik auseinandersetzen müssen, bleiben mögliche positive und negative Folgen diffus. Diese Regel wird tendenziell nur dann gebrochen, wenn die negativen Folgen sehr hoch und die Investitionskosten einer Veränderung sehr niedrig sind. Weiter Informationen zum Status Quo Bias gibts in einem älteren Linkedin-Beitrag hier: https://tinyurl.com/27pmbl59)

- Negativitätseffekt (Negativity Bias): Schlechte und negative Eindrücke werden von uns stärker wahrgenommen und stärker gewichtet als positive Eindrücke. Müssen Menschen explizit zu einer Organspende zustimmen, werden die negativen Folgen für die eigene Person (z. B. unangenehme Gedanken und Gefühle, mentaler und zeitlicher Aufwand) sehr deutlich, eventuelle positive Folgen für die eigene Person und für andere Menschen bleiben dagegen eher fern und abstrakt.

Auch wenn, trotz zunehmender Kritik an der Evidenz des Nudging im Allgemeinen, vieles für die positive Wirkungsweise der Widerspruchsregel (Opt-out) spricht, so muss man einschränkend sagen, dass die Zustimmung zur Organspende nicht gleichzusetzen ist mit der tatsächlichen Rate von Organspenden. Stellt man hier einen Vergleich an, entsteht ein sehr diffuses Bild, das nicht darauf hindeutet, dass Länder mit mutmaßlicher Zustimmung automatisch besser abschneiden als Länder mit ausdrücklicher Zustimmung (Arshad et al., 2019; Dallacker et al., 2023). Obwohl Spanien und Belgien mit Widerspruchsregelung deutlich mehr als eine dreimal so hohe Spendenrate haben als Deutschland und Dänemark (Zustimmungsregelung), haben die Niederlande und England mit Zustimmungsregelung höhere Spendenraten als Ungarn, Italien und Finnland mit Widerspruchsregelung (Mihailov, 2018).

Mihailov (2018) rät weiterhin davon ab, die Spendenbereitschaft isoliert zu betrachten und Länder ausschließlich aufgrund der Opt-in/Opt-out-Regelung zu vergleichen. Die tatsächliche Variabilität der Organspenden in den versch. Ländern müssten auch durch andere Einflussfaktoren wie z. B. medizinische und Transplantationsinfrastruktur, spezielle Ausbildung, Bildungsniveau, Spendenbereitschaft oder soziale Normen und religiöse Überzeugungen über die Verwendung postmortaler Körper erklärt werden.

Ferner stößt die Beeinflussung von Menschen und deren Beschneidung von Entscheidungsautonomie auf kritische Reaktionen (Levy 2017; MacKay & Robinson, 2016; Rodriguez-Arias & Morgan, 2016; Saghai 2013). Die ethnische Vielfalt und damit einhergehend unterschiedlich kulturell bedingte Normen erschweren eine einheitliche, einfache Lösung (Posch & FlatscherThöni, 2024).

Ein weiterer Aspekt, der in öffentlichen Debatten gerne übersehen wird, ist die Tatsache, dass Länder mit niedrigen Spendenraten im Allgemeinen eine niedrige Sterblichkeitsrate haben, die für die Organspende relevant ist. Wohingegen Länder mit hohen Spenderaten eine höhere Sterblichkeitsrate aufweisen (Coppen et al. 2005).

Aus meiner Sicht spricht die vielschichtige Wissensstand für die Einführung einer Widerspruchsregel für die Organspende in Deutschland. Inwieweit diese dann tatsächlich positiven Einfluss auf das Verhältnis von Transplantationsfällen, zur Verfügung stehender williger Organspender und tatsächlichen Spendern hat, wird man erst nach Jahren in der Praxis beurteilen können.

Neben der Einführung der Widerspruchsregel halte ich jedoch auch eine gelingende öffentliche Kommunikation und strukturelle Veränderungen (Bsp. Spanien) für erforderlich. Studien (u. a. Ahlert et al., 2020; Posch & Flatscher-Thöni, 2024) zeigen, dass Einwände zur Organspende stark von Vorurteilen und Falschinformationen geprägt sind und bei Beratungsgesprächen mit Familien der Angehörigen viel Vorbereitung und Feingefühl erforderlich ist.

*Hier ist allerdings eine mögliche Verzerrung durch den Survivorship Bias (siehe Erklärungen hier: https://tinyurl.com/29ubva63) möglich, da eine positive Einstellung zur Organspende mit der Bereitschaft zur Teilnahme an Umfragen korreliert.

Quellen:

Ahlert, M., & Sträter, K. F. (2020). Einstellungen zur Organspende in Deutschland — Qualitative Analysen zur Ergänzung quantitativer Evidenz (), S1865921720300520–._doi:10.1016/j.zefq.2020.05.008

Arshad, A., Anderson, B., & Sharif, A. (2019). Comparison of organ donation and transplantation rates between opt-out and opt-in systems. Kidney International, (), S0085253819301851–._doi:10.1016/j.kint.2019.01.036

Coppen, R., Friele, R. D., Marquet, R. L., & Sjef K. M. Gevers. (2005). Opting‐out systems: No guarantee for higher donation rates. Transplant international, 18(11), 1275-1279.

Dallacker, M., Appelius, L., Brandmaier, A. M., & Hertwig, R. (2023). Opt-out defaults hardly increase organ donation._Ms. submitted for publication.

Deutsche Stiftung Organtransplantation (2023). Jahresbericht 2023. Abgerufen am 02. Juli 2024, 10:14 Uhr unter https://dso.de/SiteCollectionDocuments/DSO-Jahresbericht 2023.pdf

Eberling, E. (2018). Widerspruchslösung – ein Weg zu höheren Organspenderaten?, Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, ISSN 1861-1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 87, Iss. 2, pp. 153-168, https://doi.org/10.3790/vjh.87.2.153

Gigerenzer, G. (2008). Moral intuition = fast and frugal heuristics? In W. Sinnott-Armstrong (Ed.), Moral Psychology: Vol 2. The cognitive science of morality: Intuition and diversity. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Gold, S.M., Schulz, K.-H., & Koch, U. (2001). Der Organspendeprozess: Ursachen des Organmangels und mögliche Lösungsansätze. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Halpern, D. (2016). Inside the Nudge Unit: How small changes can make a big difference. London: Penguin Random House

Hummel, D., & Maedche, A. (2019). How effective is nudging? A quantitative review on the effect sizes and limits of empirical nudging studies. Journal of Behavioral and Experimental Economics 80: 47-58. doi: https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.03.005. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214804318303999

Johnson, E.J., & Goldstein, D. (2003). Do defaults save lives? Science 302(5649): 1338-1339.

Levy, N. (2017). Nudges in a post-truth world. Journal of medical ethics 43:495-500.

MacKay, D., & Robinson, A. (2016). The ethics of organ donor registration policies: Nudges and respect for autonomy. The American Journal of Bioethics 16(11): 3-12.

Maier, M., Bartoš, F., Stanley, T. D., Shanks, D. R., Harris, A. J. L., & Wagenmakers, E.-J. (2022). No evidence for nudging after adjusting for publication bias. Proceedings of the National Academy of Sciences 119: e2200300119. doi: doi:10.1073/pnas.2200300119. https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2200300119

Posch, C., & Flatscher-Thöni, M. (2024). Das Angehörigengespräch im Rahmen der postmortalen Organspende aus der Sicht von Ärzt:innen und Pflegenden: Ergebnisse einer qualitativen Interviewstudie aus ÖsterreichCommunication with relatives in the context of postmortem organ donation from the perspective of physicians and nurses: results of a qualitative interview study from Austria. Ethik in der Medizin 36: doi: 10.1007/s00481-024-00809-6.

Rodrıguez-Arias, D., & Myfanwy M. (2016). Nudging’ Deceased Donation Through an Opt-Out System: A Libertarian Approach or Manipulation? The American Journal of Bioethics 16(11): 25-28.

Saghai, Y. (2013). Salvaging the concept of nudge. Journal of medical ethics 39(8): 487-493.

Shepherd, L., O’Carroll, R. E., & Ferguson, E. (2014). An international comparison of deceased and living organ donation/transplant rates in opt-in and opt-out systems: a panel study. BMC medicine 12(1): 131.